70 % des enfants de 10 ans ont un smartphone dans les pays de l’OCDE

Le 15 mai 2025, l’OCDE a publié un rapport sur l’usage du numérique par les enfants, révélant leur consommation, les risques liés et la nécessité d’un meilleur encadrement légal.

Un usage quasi universel des outils numériques dans la zone OCDE

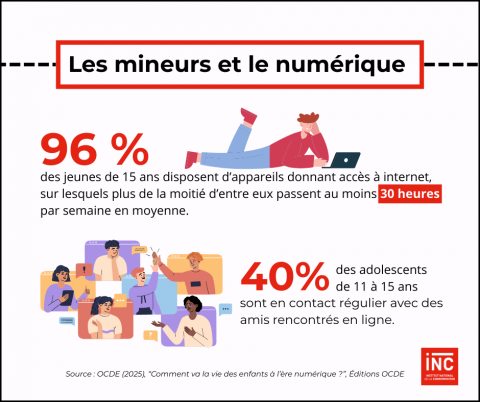

Dans les 38 pays de l’OCDE, l’accès à internet est devenu monnaie courante chez les mineurs : selon le rapport, 96 % des jeunes de 15 ans disposaient d’un accès à internet via un ordinateur ou une tablette et 95 % d’entre eux possédaient un smartphone en 2022. Dans cette même catégorie de population, plus d’un jeune sur deux passe au moins 30 heures par semaine sur ces appareils, soit plus que le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires au collège.

Concernant le contenu de ce temps passé en ligne, il s’agit pour la majorité de divertissement, de jeux ou de communiquer et partager des contenus. Ils l’utilisent également à des fins éducatives, mais ce temps reste plus limité (environ 2 heures par semaine). Sur ce point, les inégalités en ligne reflètent celle que l’on retrouve à l’échelle de la société : les adolescents issus de milieux favorisés sont près de 20 % plus nombreux à utiliser les ressources numériques pour s’instruire que ceux issus de milieux défavorisés (17 points de différence).

Les plateformes numériques sont par ailleurs des lieux de rencontres. Pour les adolescents isolés, il peut s’agir d’une solution a leur manque de sociabilité : 40 % des jeunes de 11 à 15 ans sont en contact régulier avec des amis rencontrés en ligne.

Si ces espaces peuvent contribuer au bien-être des mineurs, ils peuvent au contraire entraîner des conséquences bien moins positives sur leur santé mentale.

Des risques sérieux, mais contextuels

Ces dernières semaines, une commission d’enquête parlementaire a beaucoup fait parler d’elle : elle concerne les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Le rapport est prévu pour septembre 2025, mais les auditions de certains créateurs sur la plateforme ont suscité de nombreuses réactions et posent la question des risques liés à une exposition des mineurs à certains de ces contenus.

Si les risques sont bien réels, il est important de souligner qu’ils dépendent de divers facteurs. En effet, l’impact d’un contenu sur un enfant dépendra grandement de l’environnement extérieur au numérique. A titre d’exemple, un adolescent avec un contexte familial difficile ou une santé mentale fragile sera plus propice à avoir une utilisation excessive des réseaux sociaux, et les contenus objectivement négatifs (images idéalisées du corps, contenus inadaptés aux mineurs ou à caractère discriminatoire) auront un impact bien plus néfaste sur cet enfant.

D’autre part vient la question du cyberharcèlement qui est en constante progression selon le rapport : 1 jeune sur 6 déclare en avoir été victime en 2021-2022. Il peut prendre plusieurs formes comme la publication d’informations sans son consentement, phénomène qui concerne 40 % des jeunes de 15 ans, mais les filles en sont nettement plus victimes.

Si le rapport reste prudent quant à l’impact direct des plateformes numériques sur la santé des jeunes (par manque de données concluantes), il est évident que limiter la diffusion de certains contenus, a fortiori lorsqu’il s’agit de publics fragiles, doit rester une priorité.

Quel cadre règlementaire à mettre en place ?

Pour faire face aux risques précédemment cités, le rapport préconise différentes actions à mener au niveau politique. Parmi elles, on retrouve notamment :

- Etablir des règlements et des normes relatifs aux prestataires de services numériques.

Ces derniers sont tenus de garantir le respect de la vie privée, d’empêcher la diffusion de contenus problématiques et fournir des outils de signalement clairs et accessibles.

- Donner des orientations aux parents pour qu’ils puissent accompagner aux mieux leurs enfants.

Jouant un rôle essentiel, ils doivent pouvoir encadrer le rapport des enfants au numérique avec une stratégie pertinente qui évolue selon l’âge : tandis que les plus jeunes ont besoin d’un cadre strict, les adolescents eux ont besoin de plus de souplesse et d’échanges ouverts et transparents.

- Donner une voix aux enfants et aux adolescents dans l’élaboration des politiques publiques.

Des processus participatifs doivent être mis en place pour tenir compte des risques auxquels ils sont confrontés et écouter leurs besoins.